怎样定位问题

问题

问题就是现实与期望之间的差距。

A 点为现状,B 点为目标,从 A 点迈向 B 点的过程就是解决问题的过程。

这是极简的问题定义,没有人不能理解。然而,真正遇到问题时,就很容易犯糊涂了。

例如:

明明现状是 A 点,许多人却误以为是 C、D、E 点,于是错误地朝着目标前进,实现目标了才发现那并不是自己真正想要的。

明明目标是 B 点,许多人却朝着 X、Y、Z 点努力前进,导致行动混乱,久无成效。

明明已经到达 B 点,许多人却继续投入资源和精力,反致弄巧成拙。

明明要朝着 B 点前进,许多人却迷失在过程里,忘了原本的目标。

……

可见,要定位问题,也非一件易事。

看不见的敌人如何消灭?若连目标都无法分清,则行动犹难,遑论实现。

因此,定位问题远比解决问题重要。大多数问题都有现成的应对策略,问题定位了,也就解决一半了。

定位问题的错误分类

这里所说的定位问题有两层意思,一是确定目标,二是锁定目标。

从现实到期望的的途中,会遇到五种类型的错误:起点错误、终点错误、方向错误、路径错误和边界错误。

起点错误和终点错误属于未确定目标所引发的错误,方向错误、路径错误和边界错误属于未锁定目标所引发的错误。

按照解决问题的流程来说,起点错误和终点错误属于开始解决问题之前所产生的错误,方向错误和路径错误属于正式解决问题的过程中所产生的错误,而边界错误则属于解决问题之后所产生的错误。

起点错误

如果对现状的认识是错误的,那么由此推出的目标和路径也必然是错误的。这就是起点错误。

例如一个人感觉自己不幸福(对 A 点的认知),认为原因是钱不够多(错误归因),于是将赚很多钱设为目标。但真正的 A 点可能是人际关系疏离或缺乏人生意义,导致即使最终赚到了钱,依然不会感到幸福,只是从一个错误的 A 点冲向了另一个错误的 B 点。

起点错误的本质是无法客观、全面、深入地认清现实。

终点错误

终点错误指无法清晰、准确地定义目标,于是无法判断是否已经到达预期,从而必然导致行动混乱。

现实当中,行动跟不上的原因,往往就是因为连自己也不知道该往哪儿走,表现出胡冲乱撞、停滞不前或焦虑迷茫等现象。

比如目标是让公司变得更好,这是一个很模糊的 B 点,于是有人便狠抓考勤(冲向 C 点),有人疯狂砍成本(冲向 D 点),有人押注高风险项目(冲向 E 点)。因为目标不清晰,每个人都在朝着自己想象中的 B 点努力,内部力量相互抵消。

再如一个人将目标定为「我想成功」,没有焦点,便容易追逐每一个看起来像成功的虚假目标点,如名利、地位、虚荣性消费,最终可能会迷失自我。

终点错误的本质是没有认识到真实需求,不清楚真正想要的是什么,不能根据实际情况具体分析当前所面临的问题。

方向错误

如果行动不能直接或间接地缩短 A-B 之间的距离,那么该行动就是无效甚至有害的。此时便发生了目标偏离,即方向错误。

学习时,目标是掌握知识并通过考试(B 点),却把大量时间花在整理精美的笔记(C 点)上面,陷入了形式主义。

项目中,目标是市场验证,却为了追求技术完美(D 点)而无限期地推迟发布。

与人交流时,目标是交换信息、建立共识,却演变成了争赢对方、发泄情绪,导致关系恶化。

这些都是方向错误。

方向错误的本质是主次不分,把次要问题当成了主要问题,或是被假象所迷惑,力量没用在刀刃上,必然导致失败。

路径错误

如果实现目标的策略、工具、方法本身被当成了最终目标,那么就会迷失方向,此即路径错误。

公司的目标是创造用户价值并实现盈利点(B 点),但在过程中,却把完成 KPI (日活、下载量)当成了终极目标,甚至通过刷数据等手段达成 KPI(C 点),这与真正的目标背道而驰。

项目目标是实现功能(B 点),实现过程中却把编程语言、开发环境、新技术当成了目标,导致把大量时间浪费在技术细节上,忘了原本的目标。

路径错误的本质是把手段目的化了,掉入了形式主义和完美主义缺陷。

虽然也在朝着目标前进,但却是曲折地前进,浪费了大量时间在细枝末节上面。东西可能的确做得很好,收获却甚微。

边界错误

如果已经实现了目标,那么任何继续投入资源的行为都意味着新的 A 点和 B 点已经产生,而非原问题的延续。这种不知停止的行为,便属于边界错误。

项目已经成功上线并达成预期目标,团队却因惯性继续添加不必要的功能(冲向 C 点),导致产品臃肿,浪费资源,结果反而遭用户吐槽。

争论中对方已经认错妥协,自己却还要教育对方,非要对方心服口服(冲向 D 点),结果激起对方反感,使已达成的结果付诸东流。

边界错误的本质是环境变了而策略未变,沿用老方法惯性前进。

旧的策略是为了实现原本的目标 B,现在目标 B 已经实现,再向前冲就会迈向目标 C,而使用的却还是针对目标 B 的策略,所以也必然会导致失败。

解决五种定位错误

每个人都会犯一个或多个定位错误,如果能够克服所有错误,便能够认清自己,透析事物本质,面对问题则无往不利。

针对每个问题,下面提出一些应对之法。

起点错误的应对法

起点错误对现状的判断脱离了实际情况,没有做好调查研究,凭主观认识决策。

所谓“没有调查就没有发言权”,又有“知己知彼,百战不殆”,说的都是明确起点的重要性。

所以应对起点错误的核心就在于放下主观臆断,去收集真实信息、分析数据、了解实际情况。对现状的认识不能是模糊的,必须客观、全面、真实地通过调查数据来验证,这是所有问题的起点。

简单一句话,决策必须建立在全面而深入的调查基础之上。

心法有了,工具能够更有效地来辅助实现这个调查的过程。

第一个工具是 SWOT 分析。这是一个战略规划工具,其实就是一份用来评估一个项目、公司、想法的核对表。

该框架从内部和外部两方面来全面地分析问题。内部从自身的优势和劣势来系统地思考能被控制的资源,外部从有利因素和不利因素来系统地思考无法控制但必须应对的环境。

两个维度,四个方面,能够强制进行系统性思考,兼顾内外因素,帮助我们全面、客观地去认识自身情况和外部环境,避免主观臆断。

SWOT 分析解决了看待问题片面、主观的惯性行为,但可能还是趋于表面,所以可以结合第二个工具 5 Whys 法来深入地分析现状。

所谓 5 Whys 法,就是不断向下提问,挖掘真实问题。

下面来看一个例子。

某人的目标是「我要学好英语」,现状与目标是相反的,所以可知起点是「我的英语水平太差了」。

因为 A 点和 B 点都存在问题,这个目标必然会以失败告终。

避免这个起点错误,先使用 5 Whys 追问,找到学好英语的真实动机和具体障碍:

- 问:你为什么觉得需要学好英语?

答:因为工作中会用到,感觉有点吃力。 - 问:在什么具体场景下感到吃力?

答:每周和国外总部开视频会议时,听不懂对方的提问,自己的观点也表达不清楚。 - 问:为什么表达不清楚,是词汇量还是别的问题?

答:一些专业术语听不懂,而且一紧张,脑子里想好的句子就说得磕磕巴巴,语法全乱套。 - 问:还有别的场景吗?

答:需要回复国外客户的英文邮件,每次都要写好久,怕用词不专业让对方误会。 - 问:为什么写邮件慢?是不知道格式还是不会组织语言?

答:主要是对一些地道的商务表达不熟悉,总在用中式英语思维翻译。

5 Whys 法的核心是以明确问题为导向,并非是说只能向下追问 5 层,可以一直追问,追问停止的标准就看问题是否已经明确。

经过一通分析,真正的 A 点初步显现:

- 听力短板:在英文会议中,对专业术语和快速口语理解有障碍。

- 口语短板:在实时会议中,无法流畅、有条理地口头表达自己的观点。

- 写作短板:撰写商务邮件时效率低,缺乏地道、专业的商务表达语料库。

接着,便可以继续使用 SWOT 来全面地分析客观现状:

- S(优势):已有一定的语法和词汇基础,学习动机强,有沉浸式的使用环境。

- W(劣势):实时听力反应慢,口语输出流畅度差,商务写作语料匮乏。

- O(机会):每周会议有现成的练习机会,网上有大量免费的学习资源,并且如今还有各种各样的 AI 工具。

- T(威胁):工作忙,难以坚持碎片化学习,也缺乏即时反馈,容易犯错而不自知,并且现在还有各式吸引人注意力的娱乐化软件。

由此一分析,A 点会变得更加全面和具体:

- 听力短板:在英文会议中,对专业术语和快速口语理解有障碍。

- 口语短板:在实时会议中,无法流畅、有条理地口头表达自己的观点。

- 写作短板:撰写商务邮件时效率低,缺乏地道、专业的商务表达语料库。

- 技能落后:无法高效利用新式的 AI 工具来解决遇到的问题。

- 搜索能力差劲:无法查找和分辨网上的优质学习资源。

- 时间管理差劲:无法管理碎片化时间,碎片化时间被娱乐性软件消耗。

- 缺少反馈环境:无法建立有效的反馈机制,盲目地学习而无法检验是否掌握了正确的知识。

现状分析正确,目标就是针对现状不足所要做的工作。

终点错误的应对法

终点错误源于没有对具体问题进行具体分析,对于不同的问题,要用不同的方法解决。

具体问题来自「起点错误」得到解决后所明确的真实现状,所以如果起点错误了,终点也不可能正确。

应对终点错误的核心在于分解问题,各个击破。必须将总目标科学地分解为各个阶段具体、可衡量的子目标,才能有的放矢。

主要使用 SMART 原则,这是一个设定目标的框架。

如图所示,该框架从五个方面来具体化目标。

针对上一节明确后的现状,可以重新通过 SMART 来设置目标,如针对第 1 个现状听力短板:

- S (具体的): 提升在英文会议中听懂专业术语和快速口语的能力。

- M(可衡量的):在 3 个月内,能够无障碍理解公司 90% 的英文会议内容,并能准确记录会议纪要中的关键决策和行动项。

- A(可实现的):通过每日精听 30 分钟专业领域的英文播客(如Harvard Business Review, TED Talks Business),并使用工具(如Otter.ai)转录会议录音进行复盘。

- R(相关的):直接提升工作效率和会议参与度,避免因理解错误导致的工作失误。

- T(有时限的):在 3 个月内(12 月 15 日前),通过每日精听和专业词汇学习,实现能听懂并准确记录 90% 公司英文会议内容。

于是目标一便可明确为:在 3 个月内(12 月 15 日前),通过每日精听和专业词汇学习,实现能听懂并准确记录 90% 公司英文会议的内容。

需要注意,这里的 A(可实现的)可以通过 SWOT 分析的结果来制定战略。根据自身的优势和劣势,分别结合外部的机会和威胁来量身定制具体的实现策略。这就是具体问题具体分析的应用,每个人都不能照搬已有的策略,否则就可能会抱怨“这个策略根本就没有用”。

针对第 2 个现状口语短板:

- S: 能够在英文会议上流畅、有条理地表达观点。

- M:在接下来的 10 次英文会议中,至少 8 次能成功使用 PREP(Point, Reason, Example, Point)结构发言,每次发言时长不少于 1 分钟。

- A:每周与语言伙伴(或利用 AI 对话工具)模拟 2 次会议场景,提前准备 3 个可能的话题并练习表达。

- R:增强个人在团队中的可见度和影响力,更好地推动工作。

- T:在 2 个月内(11 月 15 日前)完成 10 次会议的挑战。

目标二:在 2 个月内(11 月 15 日前),通过模拟练习,确保在 80% 的英文会议中能使用 PREP 结构进行超过 1 分钟的有效发言。

针对第 3 个现状写作短板:

- S: 建立个人商务邮件写作语料库,提升写作效率和质量。

- M:在 1 个月内,分类整理出至少 100 个高频商务邮件句型(如请求、跟进、道歉、建议等),并应用这些句型,将撰写常规邮件的平均时间从 20 分钟缩短到 10 分钟以内。

- A:使用 Obsidian 或 Notion 搭建语料库,每天分析 2 封优秀的英文邮件,摘录常用表达。

- R:节省每日工作时间,提升沟通的专业形象。

- T:在 1 个月后(10 月 15 日前)完成语料库搭建并熟练应用。

目标三:在 1 个月内(10 月 15 日前),建成一个包含 100 个句型的个人商务邮件语料库,并将常规邮件书写时间减少 50%。

针对第 4 个现状技能落后:

- S: 掌握并使用 AI 工具辅助英语学习和工作。

- M:在 2 周内,熟练使用 1 款 AI 工具(如 ChatGPT 或 DeepSeek)的 3 项核心功能:1)帮我修改和润色邮件;2)充当对话练习伙伴;3)解释我不懂的专业术语。

- A:每天花 15 分钟探索该 AI 工具的一项功能,并应用于实际工作场景。

- R:直接解决写作、口语和听力问题,大幅提升学习和工作效率。

- T:在 2 周后(10 月 1 日前)熟练掌握。

目标四:在 2 周内(10 月 1 日前),掌握并使用 DeepSeek 的邮件润色、对话模拟和术语解释功能来处理日常工作。

针对现状 5 搜索能力差劲:

- S: 建立一份经过验证的、高质量的个人英语学习资源清单。

- M:在 1 周内,通过搜索和筛选,找到并分类至少 5 个高质量资源(例如:2 个播客、1 个词汇网站、1 本语法书、1 个 YouTube 频道),并写出每个资源的适用场景和优点。

- A:利用 AI、知乎、r/languagelearning 等平台的推荐和评测进行筛选,而非盲目搜索(例如去小红书、百度等平台)。

- R:为后续长期高效学习打下基础,避免浪费时间在低质内容上。

- T:在下周五下班前完成。

目标五:在下周五下班前,完成一份包含 5 个以上已验证高质量英语学习资源的清单,并注明其用途。

针对现状 6 时间管理差劲:

- S: 将每日碎片化时间(如通勤、午休)用于英语学习,替代娱乐软件。

- M:在接下来的 3 周内,每天累计至少 30 分钟碎片时间用于英语学习(如听播客、背单词、读短文)。

- A:删除一个娱乐 App,并在手机桌面添加单词 App、播客 App等学习工具。

- R:积少成多,在不占用整块时间的情况下稳步提升英语使用频率。

- T:连续执行 3 周,形成习惯。

目标六:连续 3 周,每天确保至少 30 分钟碎片时间用于英语学习活动。

针对现状 7 缺少反馈环境:

- S: 为我的口语和写作建立有效的反馈机制。

- M:1. 写作: 每周使用 Grammarly 或请 AI 工具检查并修改 2 篇我写的英文邮件,记录常见错误。2. 口语: 每周 2 次,通过 AI 工具或与语伴进行 15 分钟对话练习,并请求对方针对流利度和清晰度提供 1 点改进建议。

- A:利用免费或已付费的工具(如 Grammarly, ChatGPT)和线上语伴平台(如 HelloTalk)来实现。

- R:确保我的学习方向正确,及时发现并纠正错误,避免固化错误表达。

- T:从本周开始,每周执行,持续进行。

目标七:从本周起,每周确保为我的写作和口语各获取至少 2 次外部反馈,并据此改进。

于是,目标便从「我要学好英语」,变为:

- 在 3 个月内(12 月 15 日前),通过每日精听和专业词汇学习,实现能听懂并准确记录 90% 公司英文会议的内容。

- 在 2 个月内(11 月 15 日前),通过模拟练习,确保在 80% 的英文会议中能使用 PREP 结构进行超过 1 分钟的有效发言。

- 在 1 个月内(10 月 15 日前),建成一个包含 100 个句型的个人商务邮件语料库,并将常规邮件书写时间减少 50%。

- 在 2 周内(10 月 1 日前),掌握并使用 DeepSeek 的邮件润色、对话模拟和术语解释功能来处理日常工作。

- 在下周五下班前,完成一份包含 5 个以上已验证高质量英语学习资源的清单,并注明其用途。

- 连续 3 周,每天确保至少 30 分钟碎片时间用于英语学习活动。

- 从本周起,每周确保为我的写作和口语各获取至少 2 次外部反馈,并据此改进。

目标过多,此时便可以优先选择 1-2 个对当前工作影响最大、最迫切实现的目标先开始执行。如果不这样做,就很容易出现第三种错误——方向错误,下一节便会具体讲解其应对之法。

方向错误的应对法

方向错误源于主次不分,没有把精力和资源集中到解决阻碍 A-B 的核心问题上,而是分散到了次要问题上。

锁住目标后,便须时刻牢记,所有行动都应当直接或间接地缩小与目标的距离。

因此,解决方向错误的核心在于:采取行动之前,必须明确该行动是会让目标近一分,还是远一分。 只要每个行动都是有效行动,目标就一定能够实现。

这里介绍两个工具。

第一个工具为 Eisenhower Matrix,它可以用来淘汰那些明显不重要的选项。

该矩阵从重要性和紧急性两个维度对纷繁复杂的任务进行了区分,每个象限对应不同事情的处理策略。

通过这个矩阵,便能够区分不同类型的行动,目标之内的任务自然都是重要的,未在目标之内的任务就是不重要的。如果将时间浪费在了那些不重要的事情上面,就是所说的目标偏离。

通过 SMART 分析产生的目标,都有时间限制,这就对应矩阵中的紧急性。如此一来,便将不同阶段的工具结合起来使用了。

重要紧急的事,往往无法避免,必须优先解决。这个象限的任务应该越少越好,因为它们通常源于第二象限的事务未被及时处理。

重要不紧急的事决定着效力和成败,它们对人生、事业至关重要,但不会催促,往往是一些长期目标。应该将大部分的时间和精力都投入在这里,主动规划并完成这些事,防止它们都冲向第一象限。

紧急但不重要的事会干扰我们,但它们本身并不产生重要价值,通常与别人的优先事项有关,往往是别人用来占用我们的时间。如果能够拒绝,坚决说不;如果无法拒绝,将它们转交给更合适的人处理;如果必须自己处理,则拖之缓之,简单应付了事。

不紧急也不重要的事,纯粹就是消磨时间的活动,几乎没有任何价值,甚至会分散我们的注意力。这些是时间黑洞,应当被最小化或消除。可以在疲劳时作为短暂的休息,但不能让它们成为生活的主旋律。

总之,运用这个工具的核心就是:不要专注于处理问题,而是要着眼于抓住目标(第二象限),从而避免问题(第一象限)的产生。目标没有偏离的情况下,重要但不紧急的事,应该是稳步推进的。如果不是这样,那就犯了方向错误(前提是 A 点和 B 点正确)。

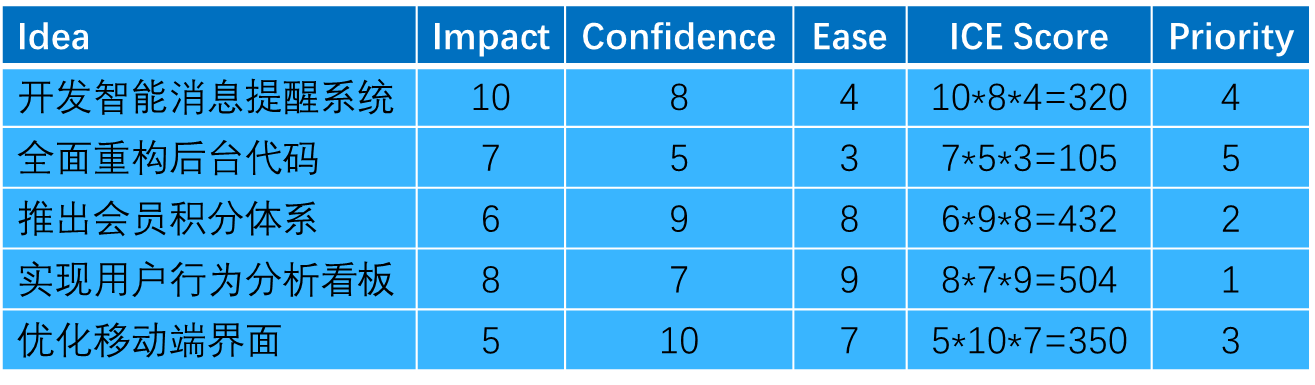

第二个工具为 ICE Scoring Model,它可以用来为重要选项排序,找出对实现目标贡献最大的选项。

这是一个非常流行且实用的优先级排序框架,适用于产品管理、项目管理、营销活动策划和创业公司中,用于对大量创意、功能、目标或任务进行量化排序,从而决定先做什么、后做什么。

Eisenhower Matrix 只是过滤了不重要的选项,但还剩下许多重要的选项,先做哪个、后做哪个才能更快地实现目标?这就是 ICE Scoring Model 的用武之地。

ICE 是一个缩写,代表三个评估维度:

- I – Impact (影响力):如果实施这个想法,它能带来多大的积极影响?

- C – Confidence (信心度):你对上述影响力评估有多大把握?

- E – Ease (简易度):实施这个想法有多容易(或需要多少成本)?

通过对每个想法在这三个维度上进行打分,并计算出一个综合的 ICE 分数,便可以用一个统一的、相对客观的标准来比较不同想法的优先级。

最终分数的计算公式为:

这不是加权平均,而是连乘。这意味着任何一个维度得分很低,都会显著拉低总体分数。

还有一个变体叫 RICE Scoring Model,它在 ICE 的基础上增加了一个维度 Reach (触及范围),用于衡量一个功能会影响多少用户。这使模型更适合评估面向大量用户的功能,当然,对个人目标来说,ICE 就够了。

记住解决方向错误的核心,再以这两个工具辅助,便能够避免方向错误。

路径错误的应对法

路径错误源于把手段当成了目的,忘记了初心和根本目的。

路径错误会让人迷失在过程里,忘了为什么出发。

一切手段、技术、方法和工具都是为了更快地从 A 点迈向 B 点,一旦背离了这个宗旨,它们也就失去了意义,甚至走向了反面。

从起点到终点,有不同的路径,不论什么路径,最终都是为了实现目标。倘若把路径当成了目标,就犯了路径错误。

解决路径错误的核心在于定期回顾根本目的,建立「目的校验」机制。在做任何决策、执行任何任务前,反复自问「这个行动是否真正服务于最终目标」,如果答案是否定的,就应该立即调整或停止。

这里的介绍的工具是 OKR,用来管理执行过程并衡量结果。示例如图:

这张表可以用来追踪整个目标的执行过程,大计划被拆解为 KRs 小目标,再将每一个 KR 分成一条 Timeline 划分的小计划,通过跟进一个个小计划来完成整个大目标。

从图就可以看出来这个工具比其他工具都要复杂一些,它里面其实结合了许多思想,就包含了前面的一些工具的原理。显而易见的有 SMART、Eisenhower Matrix 和 ICE Scoring Model,前面的这些工具能用好,再跟着这张表格,就也能用好 OKR。

OKR 的核心就是聚焦,将目标(O)再细分为一些关键结果(KRs),通过检验关键结果来查看路径是否错误,从而持续走在正确的道路上。

边界错误的应对法

边界错误主要是环境变了而策略未变,沿用老方法惯性前进。

犯边界错误的时候目标其实已经实现了,但思维没有跟上,不知及时止步。

解决边界错误的核心在于明确阶段性胜利的标准,并重新评估新的形势,调整和优化下一个 B 点。

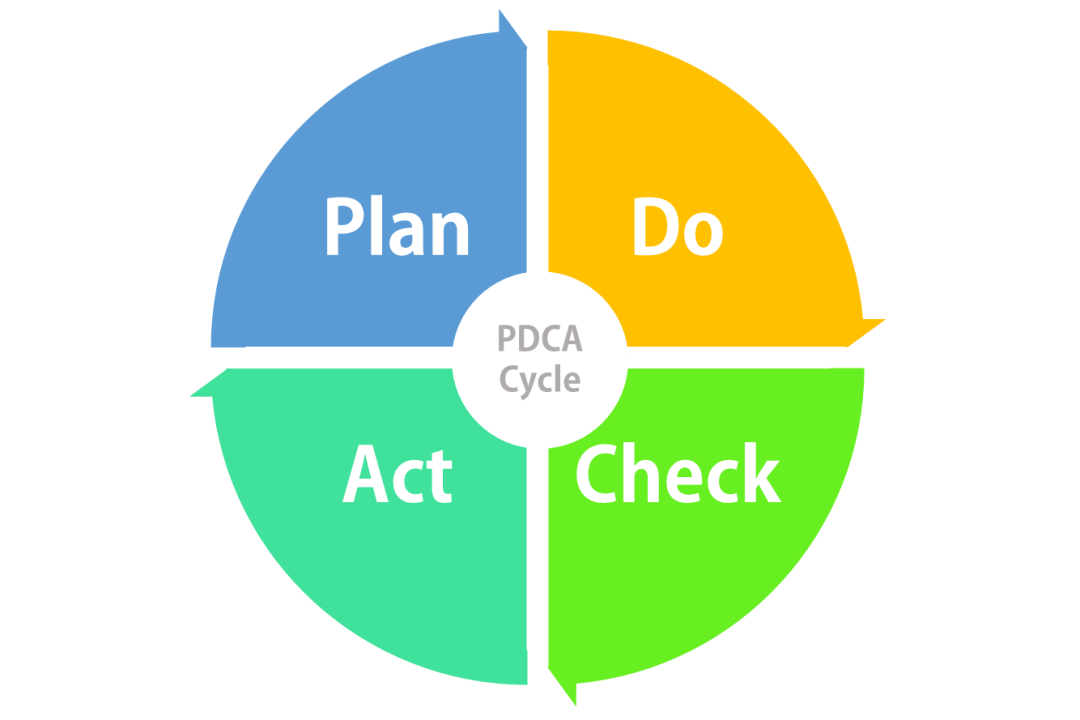

可以借助 PDCA Cycle 来作为辅助工具,它是所有持续改进方法论的基石,是一种科学化、系统化解决问题的基本流程。

PDCA 代表四个持续循环的阶段:

- P(Plan)计划:确定目标,分析问题,并制定具体的行动方案来达成目标。

- D(Do)执行:根据计划,实地去执行、实施方案。

- C(Check)检查:评估执行的结果,将实际成果与计划中的预期目标进行对比。

- A(Act)处理/行动:对检查的结果进行处理。如果成功,就将其标准化;如果未达目标,就分析原因并采取纠正措施,然后将未解决的问题带入下一个 PDCA 循环。

这个过程不是一个一次性项目,而是一个永不终止的、螺旋上升的循环,每一次循环都推动工作提升到一个新的水平。

P 和 D 在前四个错误的地方已经解决,所以不用再细看这两个步骤。在 Check 阶段,需要严格评估目标是否达成。如果达成,就 Act 进下一轮新循环;如果未达成,则分析原因并调整计划,在下一个 PDCA 循环中去解决未解决或新发现的问题。

这可以强制去检查每个行动的结果,将行动结果与目标进行比对,如此便可以及时发现环境是否已经改变。

简单来说,PDCA 就是主张做任何事情都不要盲目开始,而是先计划,然后行动,之后验证效果,最后优化调整,并周而复始,从而持续进步。

PDCA 其实就是前面 OKR 表格中的 Timeline 的思想。每一个 KR 就是一个任务,阶段计划就对应着 P,实行计划对应着 D,阶段复盘就对应着 C,精进与反思就对应着 A。KRs 之间就是一个个循环,并非不可改变,而要在大目标不变的前提下,及时调整并优化每个 KR。这也是为何 OKR 那张表格最复杂,它融合了许多工具的思维。

因此,这里讲的 PDCA 无需单独使用,最后持续使用的就是 OKR。

对 PDCA 也举个例子。

比如目标是在本循环(比如 2 周内),将一段 5 分钟的 TED Business 演讲的精听准确率从 60% 提升到 80%。

开始第一轮 PDCA 循环:

- P:本周计划通过每天 30 分钟「盲听-看字幕-跟读」训练,将测试准确率从 60% 提升至 70%。

- D:按计划完成 5 天训练,每天精听一篇 5 分钟 TED 演讲,并记录生词。

- C:选择一篇全新的、难度相当的 TED Business 演讲进行测试,测试准确率为 75%,未达到 80% 的目标。发现主要问题是语速过快时跟不上。

- A:保持现有方法,但从下周开始,增加「减速跟读」练习来应对语速问题。

第二轮 PDCA 循环:

- P:本周在原有训练基础上,每天增加 15 分钟减速跟读练习,目标将准确率从 75% 提升到 80%。

- D:执行每天 45 分钟训练(30 分钟原方法+15 分钟减速跟读),完成 5 天训练。

- C:周末测试新材料,准确率达到 82%,超额完成本周目标。

- A:减速跟读方法有效,纳入标准训练流程。下个循环可转向更接近实际会议的材料。

例子是比较简单的,只为介绍一下使用流程。具体情况需要运用前面介绍的思想和工具去分析出属于具体的策略,不要照搬。

结语

本篇文章系统地介绍了定位问题的方法,这里的定位问题指的是明确问题和锁定问题。

从 A 到 B 的过程就是解决问题的过程,在这个过程中会产生五种类型的定位错误:起点错误、终点错误、方向错误、路径错误和边界错误。

针对每一种类型的错误,本文都分析了错误的本质和现象,并给了应对思路和方法。

通过 5 Whys 和 SWOT 来认清现状,再以 SMART 原则来准确地定义目标,用 Eisenhower Matrix 和 ICE Scoring Model 来分清主次目标,借助 OKR 来追踪目标,最后用 PDCA 来明确和迭代阶段性目标。

明确定位错误的类型,并将应对方式融入日常决策流程,就能够系统地掌握实现目标的方法。定位问题比解决问题更重要,因为它是解决问题的前提条件,问题定位准确了,就可以按照节奏稳步推进,就可以高效地解决问题。

最后,一定记住,这里介绍的工具本身都不重要,工具只是用来引导思考,限于篇幅也只介绍了核心的一些工具。认识到问题的本质,工具都可以自己创造。工具也需要根据自身情况,改进成适合自己的,才能够真正起作用。